박정원

shjeongwon@gmail.com@garden_trace

박정원은 동시대의 사건을 연대인으로서 관찰하고, 구조적인 폭력과 그에 대한 저항의 장면을 풍경으로 기록한다. 한편, 작가는 개인의 트라우마와 애도의 경험을 되새기며, 모두가 마주하는 보편의 이별과 폭력의 고통에 대한 감각을 공유한다. 작가는 이와 같은 두 가지 방향의 작업을 통해, 거대한 폭력과 상실을 개인이 어떻게 마주해야 할지에 대해 이야기한다.

-

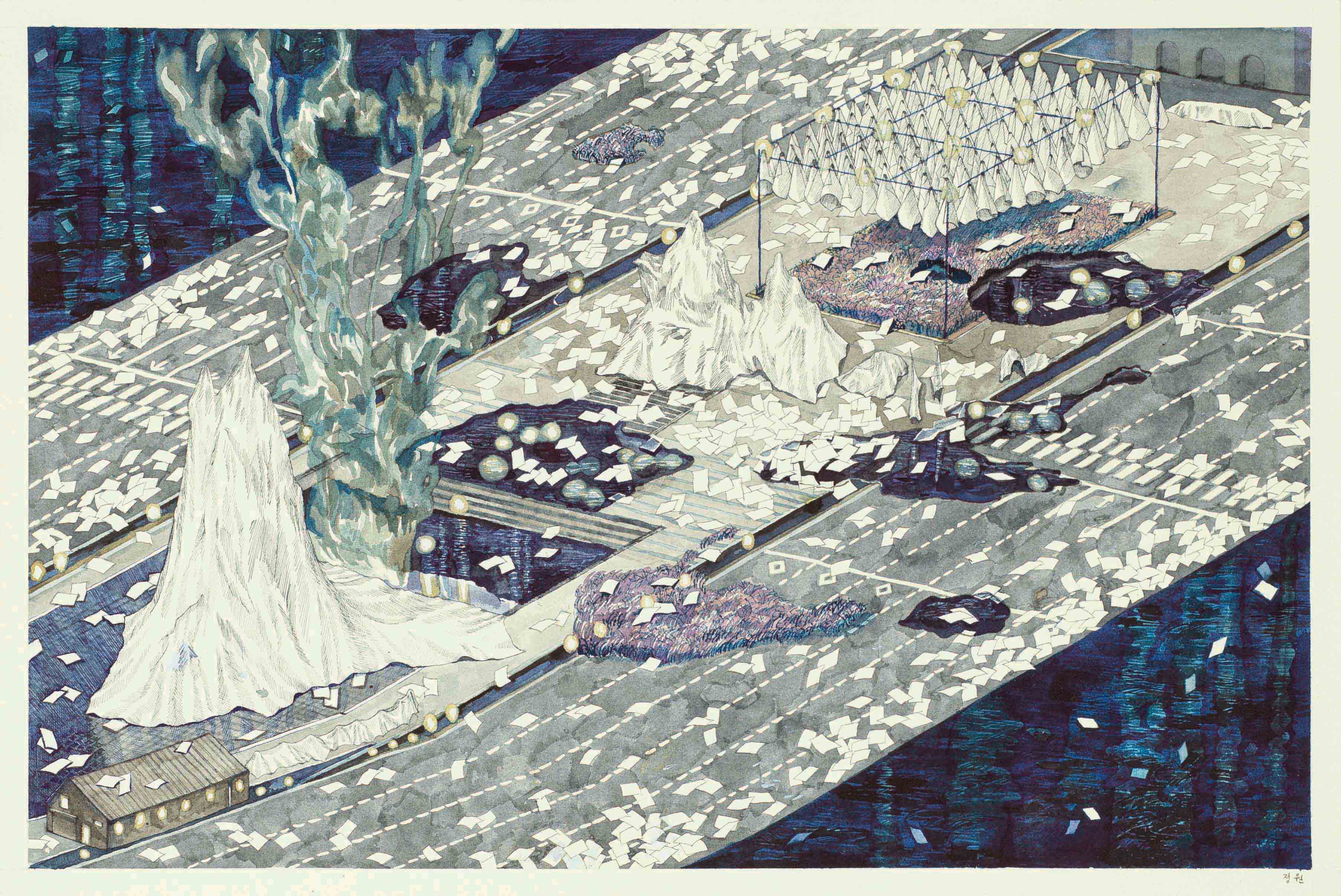

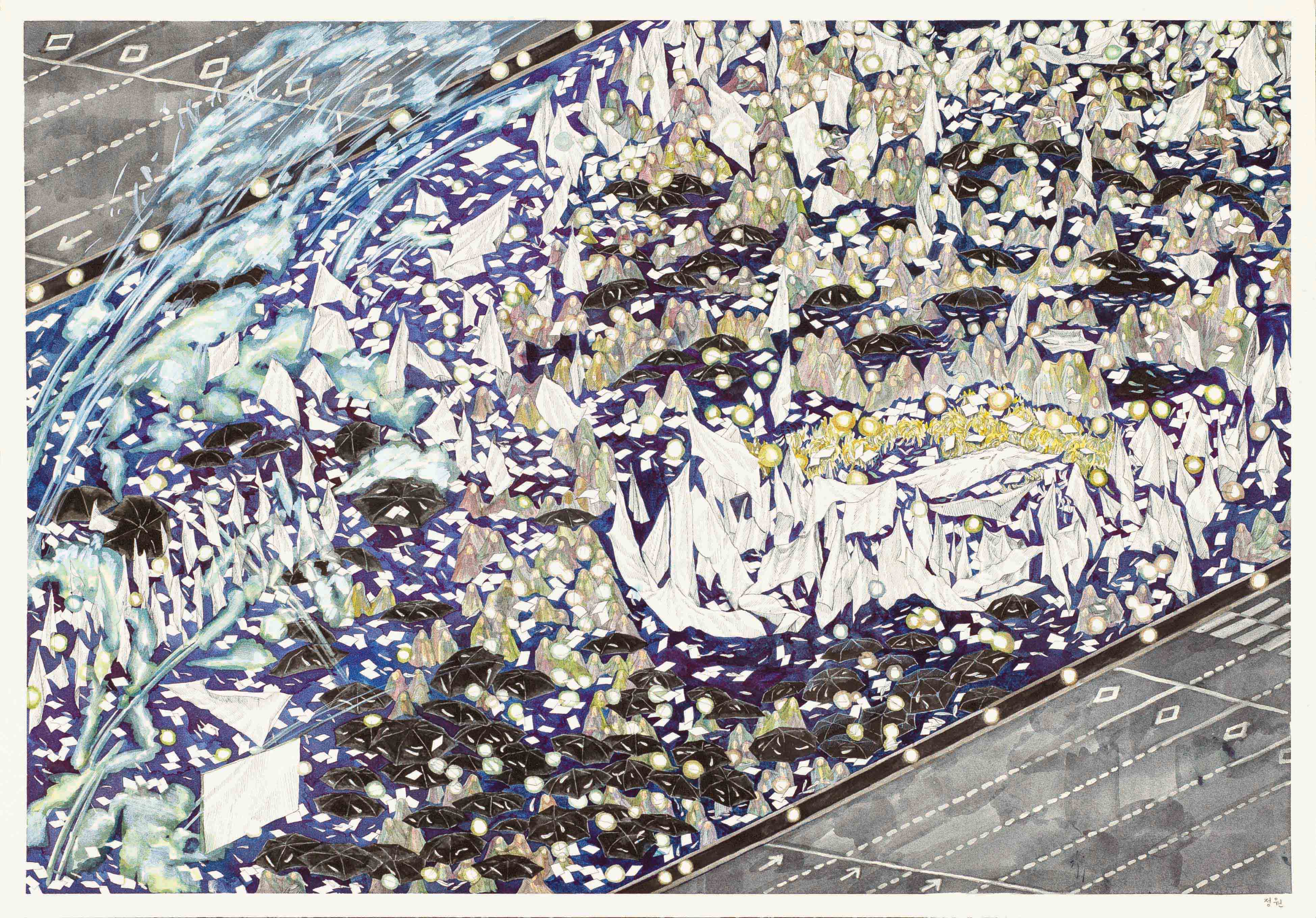

한국 사회의 재개발은 자본을 좇기 위해 원주민들의 권리를 무시하는 방식으로 반복되어 왔다. 이는 지금도 수많은 사람들의 생계 수단과 주거지를 빼앗고 있으며, 몇십 년 동안 지역을 지탱해 온 문화와 개개인에게 스며든 추억마저 사라지게 만든다. 한편, 한국 사회에는 거대한 구조 앞에 서 치열하게 싸우는 개개인들이 있다. 이들은 자신의 존재를 증명하기 위해, 위협받지 않을 삶을 위해, 혹은 타인의 죽음에 대한 애도를 멈추지 않기 위해 싸움을 이어 나간다. 무력한 제도는 늘 이들을 보호하지 못하고, 그 과정에서 숱한 소외와 죽음이 발생한다.

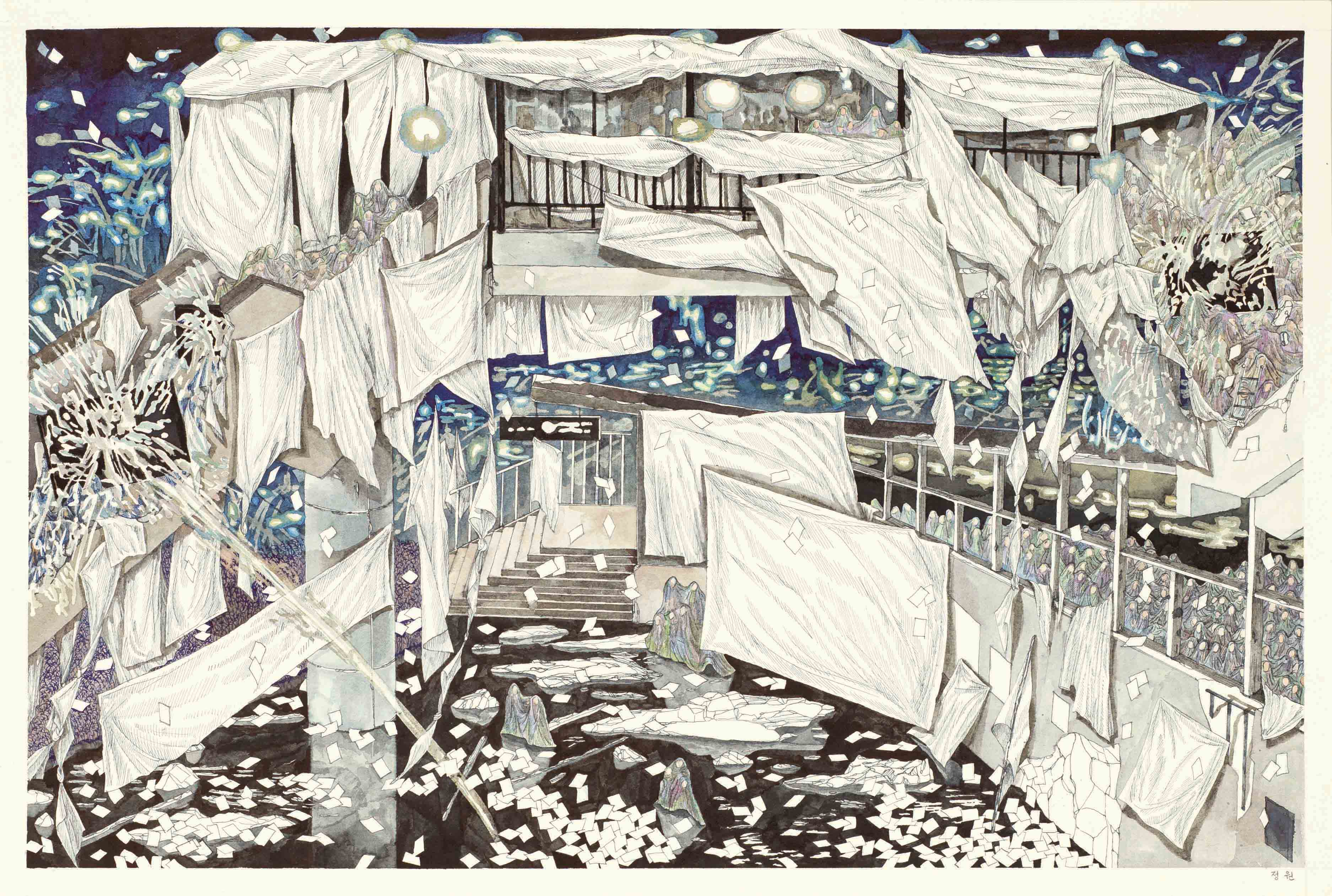

이러한 여러 사회적 폭력을 겪으며 사회는 돌이킬 수 없는 상실을 겪고, 그때마다 우리는 준비 되지 않은 이별을 반복한다. 덜컥 잃어버리고 빼앗겨 버린 후에는 빈 공간만이 덩그러니 남는다. 그러나 그 빈 곳에서 우리는 상실에 저항하는 목소리들이 채워지는 것을 듣는다. 폭력은 시대의 흐름 속에서 금세 과거가 되어 버리며, 빈 공간의 완전한 복구는 불가능하다. 그럼에도 불구하고 빈 자리를 지키는 것, 과거에 대항하여 목소리를 내는 것은 미래에 반복될 폭력에 대한 완강한 저항이며, 이 저항이 계속될 것이라는 약속이며, 저항을 이어 나갈 수 있는 희망이다.

그림 속에서 등장하는 공간들은 사회적 폭력이 가해진 흔적을 더듬고 있다. 대규모 강제 철거가 일어났던 장위동, 오래된 가게가 있었던 골목, 수산시장이 있던 노량진역 앞의 육교, 추모 공간이 있던 광장은 그림 속에서 빈 땅으로 나타난다. 하지만 이 장소들은 비어 있는 동시에 다른 무언가로 빼곡히 채워져 있다. 천을 뒤집어쓴 유령들이 모여 노래를 부르고, 작은 불빛들이 일렁이고, 꽃잎과 빈 종이가 수없이 흩날린다. 우리는 아마 이 공간들을 다시는 온전한 모습으로 볼 수 없을 것이다. 그러나 이 연약한 이미지들은 결코 이곳을 떠나지 않고 잔잔히 빛을 내며 존재할 것이다. 모든 것은 결국 사라지지 않는다. 반딧불이의 희미한 불빛이 눈이 부시게 밝은 불이 될 때까지, 작은 몸짓들은 희망을 가지고 끝없이 빈 땅에 모여들 것이다.

텍스트 도움 김지수

촬영 박철우 노예주