김소현

Kim0so0hyun@gmail.com이른 자취를 시작한 이후 꽤 오랜 시간을 타인과 함께 생활하면서 개인 공간에 대해 생각해왔다. 우리는 일상에서 흔히 타인과 공간을 공유하게 되는데, 서로의 개인 공간을 지키기 위해 암묵적인 선을 그어두고 그 너머에 많은 관심을 두지 않는다. 공간 안에서 또 다른 작고 개인적인 공간을 만들어낸다. 오롯한 혼자만의 공간이 아니라는 점에서 당연하게도 불편하지만, 일상에서 흔히 있는 일인 만큼 익숙하고 편안하게 안주할 수 있는 상황이기도 하다. 때때로 타인을 인식하며 예민해지다가도 그 불안감에 적응해서 조용히 시간을 보내기도 한다. 집처럼 다른 장소보다도 사적인 공간을 다른 사람과 나누는 경험을 시작으로 그려진 그림들 역시 그런 불안감이나 지친 행색의 사람을 표현하고 있지만 그 모습이 격정적으로 보이지 않기를 원했다.

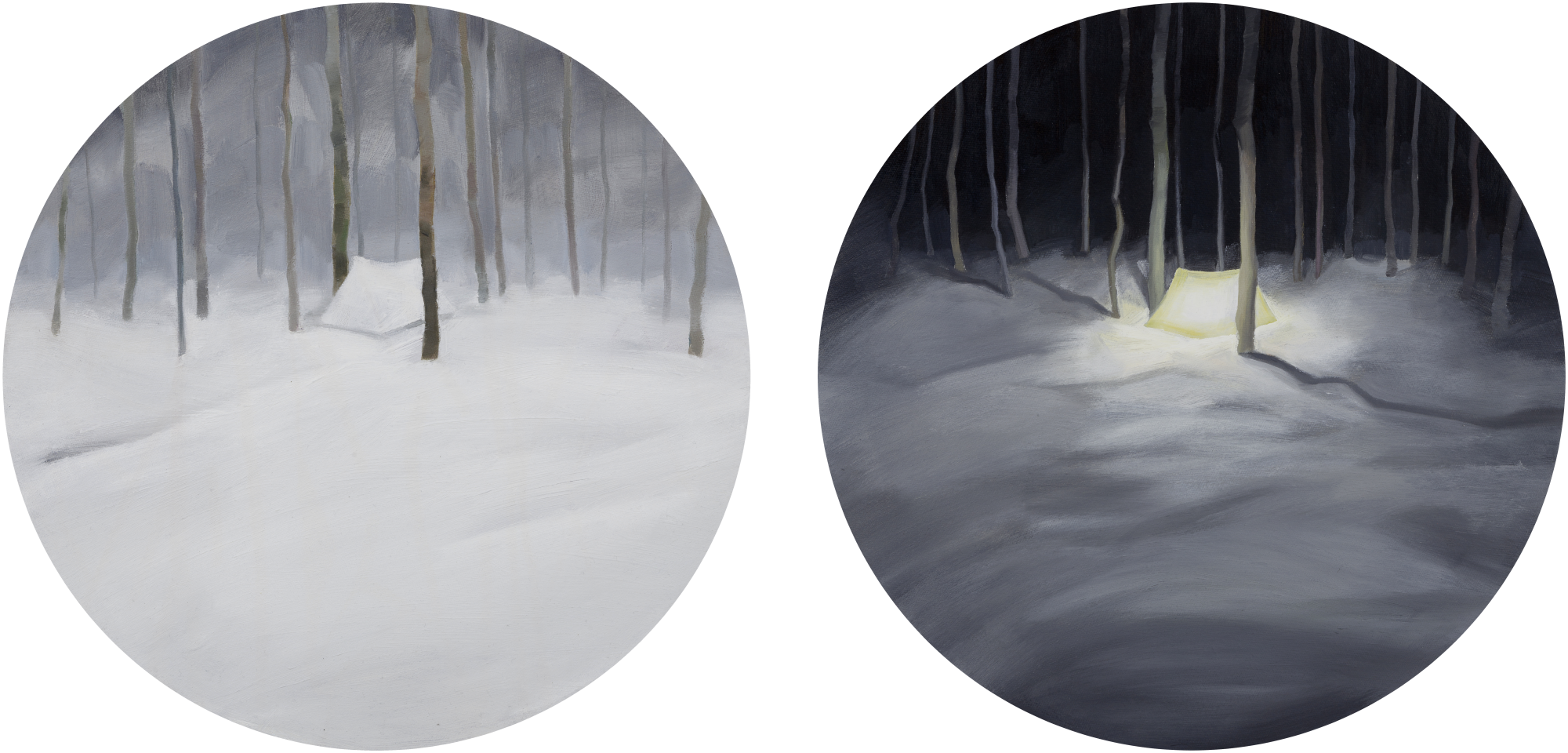

내가 그리는 풍경 어딘가에 분명히 사람이 존재할 거라 생각하며 그림을 그린다. 이건 내 생활과도 닮아있다. 그림 속 인물들은 대부분 널따란 풍경에서도 아주 일부분을, 자신에게 필요한 최소한의 공간만을 누리고 있다는 점도 그렇다. 그림 속 사람은 내가 될 수도 있고 특정 지을 수 없는 누군가가 될 수도 있는데, 중요한 건 홀로 있는 사람이라는 점이다. 개인의 공간, 그 범위를 자신만의 방식대로 누리고 느끼고 있는 사람.

사람 간 서로의 사이에 그어둔 암묵적인 선, 개인의 공간이라는 건 장소에 따라 매우 유동적이고 그 형태를 바꾸는 것 같다. 높이 쌓인 눈밭이나 길게 자란 풀, 빛. 벽을 연상시키는 딱딱하고 각진 모양보다는 풍경과 주변 상황에 휩쓸릴 수 있는 것들로 화면을 채운 건 그 때문이다. 하나의 소재나 기법을 정하기보다는 각 그림 속 사람과 공간에 어울리는 방식을 찾아가고 있다.

<함박 내리면> 2021, 캔버스에 유채, 162.2x130.3cm

<함박 내리면> 2021, 캔버스에 유채, 162.2x130.3cm

<밤 알리기> 2021, 캔버스에 아크릴, 45.5x53cm

<둥근 곳 - 낮과 밤> 2021, 원형 캔버스에 유채, 40x40cm 2개